那些三刷后才发现的细节

更新时间:2025-11-25 04:02:25

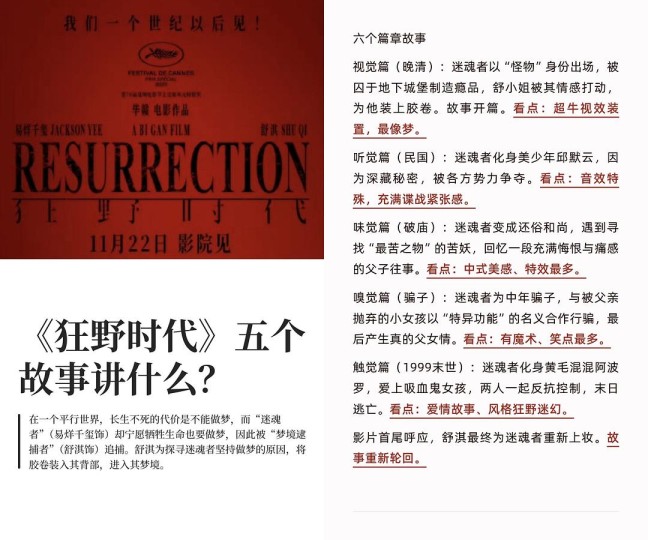

《狂野时代》的细节评析来了,在正式开始前我得先表明观点,这不是部必须要刷很多遍、只看一遍就看不懂的电影,而是每多看一遍都能发现更多的细节,因为它的表达实在太过丰富。第三遍观影在故事和设定都已经非常熟悉的基础上(如果有还不太清楚的朋友可以再看下图1里的省流版介绍),人物的行为种各种微妙的反应都变得清晰生动起来,很难不爱上《狂野时代》里的每个角色。接下来的细节会涉及到更为深层的剧透,还没看片的朋友可以留着看完之后再行交流。

剧透预警线

一、迷魂者为什么会在做梦中流逝自己的生命力?现在可以展开说说了,因为他每穿越到下一层世界的触发机制都是真实的死亡。从怪物开始到阿波罗,迷魂者总共经历了5次死亡。在数字基础上还有个隐性的呈现方式,就是迷魂者在越靠后的章节,所需的死亡时间越长,也就是他越难以死去。怪物被大她者换心脏没过多久就倒地离世了,邱默云也是被长官剖开脊背之后就往生,但到了骗子的时候,他被捅刀后过了一夜时间还没死去,阿波罗开枪之后肚子上受伤(对,阿波罗是死于对罗先生开枪同时被黑衣人从背后开枪打到,而不是被殴打死的。因为他在开枪的瞬间肚子上有个明显阴开的血点,上船之后他同样是腹部的衣服都被血液浸湿了,如果是被殴打致死,血迹应该不是那样),失血流淌不止,都还是度过了下半夜,在日出的时候才终于瘫倒。也可以理解成《狂野时代》这场将近3个小时的梦境,越到终点的时候迷魂者越眷恋,越舍不得离开人间,于是他便要燃烧更多的生命力。向死而生,每分每秒都在加深着对生活的热爱和羁绊,这才是真正的狂野。

二、迷魂者的梦境为什么会引发世界的混乱?片中其实也有某种意义上的解释,你会发现围绕在迷魂者身边的人都非常容易被勾起原始的欲望。大她者对他产生了母性,长官被他勾起强烈的窥视欲与占有欲,小女孩对他产生崇拜与依赖,车站的坏蛋对他产生贪念,邰肇玫对他产生爱意,唯一一个跟他相处还算相安无事的苦妖已经不算人了。迷魂者的存在有点像潘多拉魔盒,因起混沌而美丽的形态,因其造物的奥妙吸引着世人的追逐,但对他本人来说,又是那么的孤独,因为他举世难寻一个同类。《狂野时代》的叙事线索,表面上是年代和感官,底层是情感的寻觅,迷魂者在呼唤可能的父母、好友、女儿和爱人进入他的生命,他们来来往往,才不枉费迷魂者走这一遭。

三、怪物不知道自己长得恐怖,因为他生活的地堡里暗无天日,没有能照明的镜子。他的心智和孩童一样纯粹干净,最开始看到大她者,没意识到对方是来追捕自己的,反而终于有人造访,兴奋地把对方带进自己的居所。但他家门口的费纳奇镜(从骷髅到花朵转圈变幻的圆形画面)一下给大她者整昏迷了。大她者醒来之后,看到迷魂者家里类似客厅的房间,摆放的都是骷髅的造型或图案,因为对这时的怪物来说,大烟馆就是他的世界,他看到的只有这些纸醉金迷、浑浑噩噩的瘾君子,家中布置自然也是古怪无比。大她者不忍,用眼睛当镜子让怪物看到了他自己的样子,怪物震惊,进而觉醒,意识到自己被囚禁,被剥削,只能给世人带来虚幻快感的处境。所以他才会说出“梦中虚幻的世界也要胜过此间世界”的话,这句话也是毕赣的创作原点。大她者心生悲悯,决定帮迷魂者实现心愿。

四、邱默云是迷魂者获得肉身自由的第一世,上一世他生活的地方没有镜子,似乎是种补偿,这一世他住在摆满镜子的房间里。他对世界尚且懵懵懂懂,不太懂得如何掩盖勾动别人原始欲望的能力。最先对邱默云陷入痴狂的便是演奏家,他是个间谍特务,被邱默云蛊惑到任务也不顾,只想听到邱身体里的声音。邱默云用力反抗,演奏家不幸被自己掏出的匕首刺死。因为死者的特殊身份,长官介入调查,开始长官以为演奏家被杀是因为一个神秘的箱子,他为得到这个箱子的秘密疯狂折磨邱默云,却没想到真正让人疯狂的源头就是这个男孩本身。当他意识到的时候已经为时晚矣,他为找到这个男孩,不惜戳聋双耳,也已疯魔。

五、孤儿(片中有个更具体的称谓,看过都懂,不太雅观就不多提了)曾经在一间寺庙里做过和尚,因此被一伙探测队/科考队拉来做向导。他们在庙里转悠一圈,把值钱的东西都搬上了车,之所以一定要把小和尚留在庙里,是因为他们急于去把这些文物倒卖分赃(或类似见不得人的勾当),肯定不能让小和尚跟着。苦妖的法相碎裂,其实从科学角度也可以解释,石头大雪纷飞之时被浇了一泡热尿,无非就是热胀冷缩,只不过用炸裂这种更为夸张的方式呈现出来了。要注意看苦妖拨弄院中水坛里浮萍的动作,他在随意拨弄的时候,浮萍很快就复原回来,只有当他写下“甘”与“苦”这两个字后,浮萍才停滞住不再复原。就连苦妖自己写下这两个字之后都无法随意更改,只能再用手拨乱水面,复原,才能再写下一个字。与此同时,孤儿抱着一捆柴火走到寺庙外的雪地,他先用木材在雪中拼出了“甘”,而后用同样一堆木材拼出了“苦”。这段演绎没有台词,但至少有两重意境,一是当岁月变迁,回首过往,记忆里或许什么味道都会淡忘,只剩甘和苦两味。二是甘和苦是同根同源的,一体两面的。只有孤儿知道世间最苦的秘密,同样也只有他知道世间最甜蜜的秘密,就是迷魂者被为人正派体面的父亲养育守护的感受。最苦的秘密不是他要亲手杀死父亲,而是他要亲手断送这段生命体验中的甜蜜和安稳。虽然他是为了解救父亲而弑父,但终究也犯下过罪行,所以他堕入畜生道,变身小狗(这就是角色英文名damned dog的由来),迎来他的惩罚。

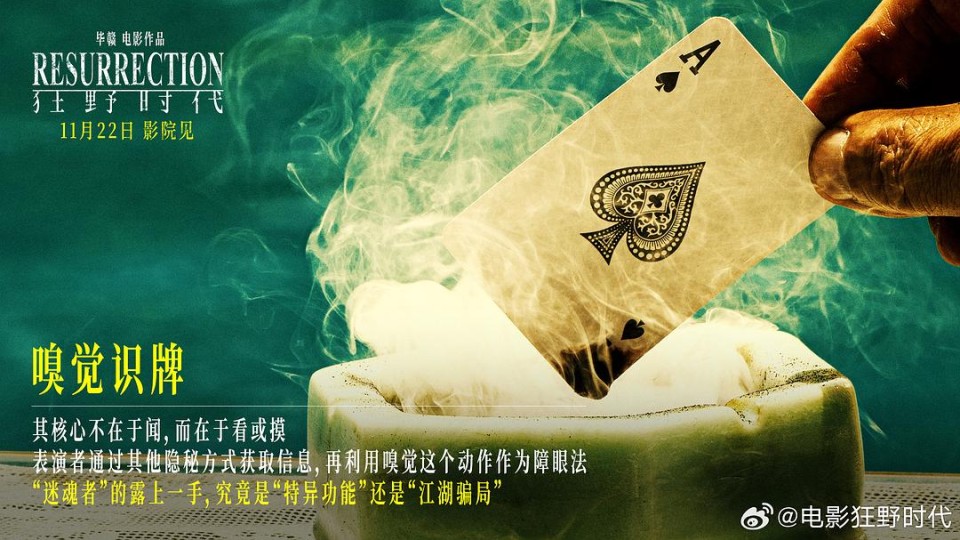

六、骗子(字幕里打出了骗子的名字,叫贾胜军)不是简单的小偷小摸,而是真正的此道大师,骗人早已成为他的本能。在厕所门口捡到一沓子钱那场戏,骗子从兜里掏出一张纸币,跟另一位目击者换来那沓钱,而后他发现原来一沓子钱只有最上面一张是真钱,这里看似他是被做局了,但看到后面他又主动找到当时“骗”他的那个目击者我们发现,原来他当时给目击者的是一张假钞,等于到最后他还是用一张假钞换了张真钞哈哈哈,所以车站他的这些同行都恨他入骨,因为所有人都远远没他聪明。他一直在饭店里的那个玻璃橱窗偷扑克牌,每次都会谨慎地把玻璃门推回去,但当他找到小女孩,想要展示“特异功能”震慑她的时候,特意在拿完牌之后把玻璃门敞开了,后面他就会用这扇玻璃门的反光骗小女孩,天衣无缝。所以当他碰到一个智商能跟他接近,又很可爱体贴的小女孩的时候,他是真的动了恻隐之心。而后骗子失踪,老爷子把小女孩带走,上了测谎仪,这块的对话节奏特别快,以至于很多人不知道小女孩是怎么通过测谎仪测试的。有人问:“你的爸爸是骗子吗?”小女孩说不是,这是实话,因为千玺的迷魂者不是她的爸爸,她的爸爸是那个在故事里不明不白就离开了她的人。而她没想到的是,这次认识了骗子,她刚刚视其为父亲,等来的却是又一次的不辞而别。老爷子告诉小女孩自己跟女儿的故事,生离死别,多么忧伤,这两段父女关系似乎重叠在了一起,小女孩被迫成长,她终于明白了为什么会有至亲之人跟她不辞而别。所以那封灰烬中的信上内容也不是谎话,而是她站在那个失散的女儿的角度,给她的亲生父亲和骗子写的信:“我是第一次给你写信,实在不知道怎么开口......”小女孩的念白和骗子浑身鲜血地蜷缩在货车上的画面融为一体,让人心碎。

七、“邰肇玫”的吸血鬼设定应该跟僵尸比较接近,不能见太阳,掌握她的“墓土”就相当于掌控了她的鬼生,所以罗先生会拿墓土的事来提醒她。罗先生之所以揍阿波罗揍得那么狠,不光是因为阿波罗要带走邰肇玫,这章最开始他还在码头欺负了那个被倒吊着的混混,并且在电话里跟他出言不逊,整个穿着黑色雨衣的组织都是他的小弟。阿波罗在追寻邰肇玫的路上,有个男人贼眉鼠眼地拦下他问要不要延时药,说这种药能延长男人的生命,这句话看似带点颜色,其实更深层次地暗示迷魂者的处境,他的生命进入最后一个篇章,所剩时间不多了。阿波罗回答我不需要这个,某种程度上也代表着他对自己的觉知。阿波罗跟邰肇玫的对话看上去有种青春偶像剧的无厘头,其实二人的羁绊远比聊天的内容深刻。迷魂者和吸血鬼都深受永生的折磨,都是为了对抗虚无才主动走向自己的末日,就连生命的倒计时也同步着,阿波罗血液流尽,七点钟的朝阳从地平线升起,吸血鬼再也不能保持少女的曼妙,而是露出了尖牙和沧桑的手掌皮肤。在这百年穿越中,吸血鬼是迷魂者第一个真正意义上的同类,他们才是天造地设的一对,哪怕这份爱恋只能保持一夜的时间,“爱晨光吧”——两个人终究不能一起见识晨光,“你是一个过客,要去什么地方,在这熙熙攘攘的人海上?”——迷魂者见到吸血鬼,才心满意足地冲过生命的终点线。现实中歌手邰肇玫的《玉兰花》,也就是片中李庚希饰演的邰肇玫在KTV接着黄觉唱的那首歌,歌词跟迷魂者的旅程是那么贴合,我甚至怀疑最后整个篇章是建立在这首歌的灵感上。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:23日短剧热度榜:《以身入局的她》第一,大盘热度4445万

下一篇:谁tm把毕赣送去读mfa了?

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看